飲食業界では人手不足や業務効率化といった課題を解決するため、AIの導入が急速に進んでいます。

主な活用事例として、注文・接客の自動化、店舗運営の効率化、顧客体験の向上の3つの領域が挙げられます。

人手不足を救うAIの力:飲食店の需要予測から自動配膳までを解説

注文・接客の自動化

- 配膳ロボット: 料理の配膳や下膳をAI搭載のロボットが自動で行います。これにより、ホールスタッフの作業負担を大幅に軽減し、より質の高い接客に集中できるようになります。大手チェーン店で導入が進んでおり、人の動きを感知して障害物を避ける自律走行機能や、かわいい表情・音声による接客機能を持つものもあります。

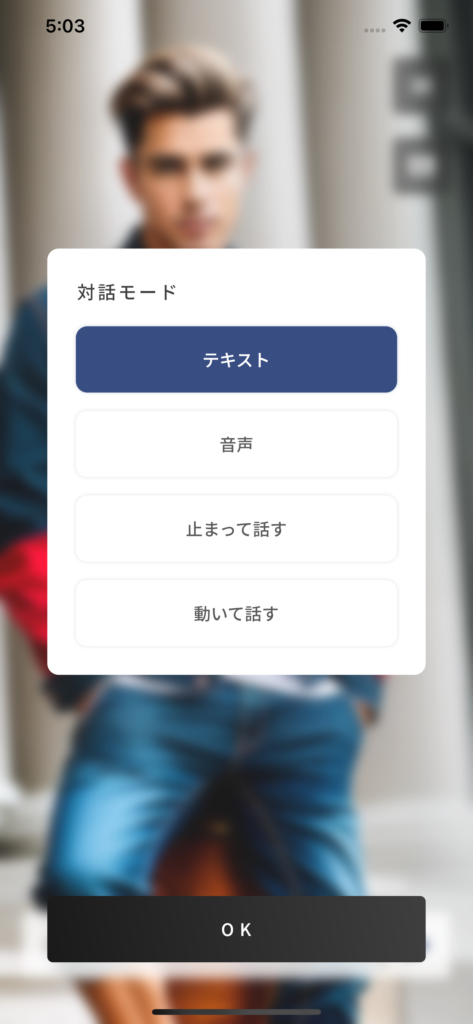

- AI音声注文システム: 電話でのテイクアウト注文をAIが自動で受け付けたり、店内のテーブルに設置された端末に話しかけて注文したりするシステムです。注文ミスをなくし、スタッフの電話対応時間を削減します。

店舗運営の効率化

- AIによる需要予測: 過去の売上データ、天気、曜日、イベント情報など様々なデータをAIが分析し、将来の来店客数や売れ筋メニューを予測します。これにより、食材の適正在庫を保ち、食品ロスや機会損失を防ぎます。

- 自動発注システム: 需要予測のデータに基づき、必要な食材や商品の発注をAIが自動で行います。発注業務の手間を削減し、新人スタッフでも適切な発注ができるようになります。

- AIカメラによる分析: 店内に設置されたAIカメラが、入店客の人数、性別、年代などの属性情報をリアルタイムで分析します。ピークタイムの予測やスタッフ配置の最適化に役立ちます。また、来店客の動線やメニューへの視認率を分析することで、店内のレイアウトやメニュー構成の改善にも活用できます。

顧客体験の向上

- 多言語対応・翻訳: AI翻訳機やAIチャットボットが多言語での問い合わせや注文に対応することで、外国人観光客でも安心して利用できます。これにより、インバウンド需要の取り込みに繋がります。

- AIメニュー生成: 生成AIを活用し、メニュー表に掲載する料理のイラストや説明文を自動で作成する事例もあります。お店の雰囲気に合わせたデザインを素早く作成でき、季節限定メニューなどの更新が容易になります。

- AIによるメニュー提案: テーブルに設置されたカメラやセンサーが、グラスの空き具合などを検知し、AIが追加注文を提案するなど、顧客の状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供します。

AIによる需要予測

AIによる需要予測は、飲食業界に限らず様々な分野で活用されています。これは、過去のデータや関連する様々な情報をAIが分析し、将来の需要を高い精度で予測する技術です。

需要予測の仕組みと特徴

AIによる需要予測は、単に過去の販売実績を見るだけでなく、以下のような多岐にわたるデータを組み合わせて分析します。

- 過去の販売データ: どの商品が、いつ、どれくらい売れたか。

- 季節・天候: 季節のイベント(クリスマス、お正月など)や、天候(雨、晴れ、気温など)が需要に与える影響。

- 曜日・時間帯: 平日と週末、ランチタイムとディナータイムなど、時間帯による需要の変化。

- 外部要因: 地域イベント、競合店の状況、SNSでの話題性など。

これらのデータをAIが学習することで、人間の予測をはるかに上回る精度で需要を予測できます。

飲食業界でのAIの具体的な活用例

1. 食材の仕入れ・発注の最適化

AIが翌日の来店客数や、売れ筋メニューを予測することで、必要な食材を必要な分だけ仕入れることができます。これにより、食品ロスを削減し、コストを抑えることができます。

2. スタッフ配置の最適化

需要予測に基づいて、混雑する時間帯や曜日を事前に把握し、最適な数のスタッフを配置できます。これにより、人件費を抑えながら、サービスの質を維持できます。

3. メニュー戦略

「この時期にはこのメニューが売れる」という予測に基づき、限定メニューやおすすめメニューを効果的に打ち出すことができます。また、予測データから売れ筋の傾向を分析し、新しいメニュー開発に役立てることも可能です。

4. 廃棄ロスの削減

特にコンビニやスーパーなどの小売業では、AIが商品の鮮度や消費期限を考慮して発注量を調整することで、廃棄される商品を大幅に減らすことができます。これは環境保護にも貢献します。

AI導入のメリット

AIによる需要予測を導入することで、以下のメリットが得られます。

- コスト削減: 食品ロスや人件費の削減。

- 売上向上: 機会損失(売るべき商品がない状態)の回避や、効果的な販売戦略の立案。

- 業務効率化: 人手による複雑な予測業務からの解放。

- 顧客満足度の向上: 欠品が減り、安定したサービスを提供できる。

飲食業界で導入されているAIシステム・ツールの例

| 領域 | 代表的AIツール・仕組み | 効果例・数値 |

| 配膳ロボット | Servi, BellaBot | 配膳40%短縮/満足度↑ |

| オーダー管理 | AIエージェント注文/セルフ端末 | 注文ミス激減/回転率↑ |

| 需要予測・発注 | AI予測エンジン、在庫管理AI | 食品ロス20%減/原価15%減 |

| 顧客管理 | AIマーケ自動分析, AIカメラ | リピート率↑/個別販促 |

| チャット自動応答 | AIチャットボット、多言語対応 | 予約・問い合わせ24h化 |

飲食店舗運営の効率化を図るためのAI導入は、多角的な業務改善と利益維持に直結します。

AI×飲食業界の注文、調理、予測まで、AI活用事例を徹底解説

AIによる在庫管理は、「需要予測の高度化」と「業務自動化」により、欠品・過剰在庫・フードロスを大幅に減らす仕組みです。

主な仕掛けは、POSデータや天候・予約状況などの情報をAIが分析し、最適な在庫量や発注時期を自動提案します。

具体的な仕組み

- 販売実績・来店データ・気象情報・キャンペーン・休日など多様なデータをAIに学習させます

- AIは来店数・売上推移・繁忙期を予測し、必要な在庫量・仕入れ量を算出します

- AIカメラを使って売場や倉庫棚の画像を解析し、リアルタイムで在庫数や滞留在庫状況を確認できます

- 賞味期限リスク・滞留品の異常などを自動検知し、在庫調整や仕入れ提案に組み込みます

- 棚卸や数量カウントも画像認識AIで瞬時に行い、人為的ミスや手間を削減できます

AIによる在庫管理の成果と実績

| 成果指標 | 事例・数値 |

| フードロス削減 | 年間で20%〜40%減 |

| 在庫管理・発注時間の削減 | 約40%〜60%短縮 |

| 人件費削減・棚卸効率化 | 月5時間以上削減 |

| 欠品率の低減 | 50%以上削減(例:セブンイレブン) |

| 利益改善・売上増加 | 売上3%増加+廃棄率40%減 |

| 原価率の平準化 | 原価15%削減 |

| 業務標準化・ミス低減 | 属人性排除・発注質の均一化 |

大手チェーン(イトーヨーカドー、H&M、ファミリーレストランなど)では、発注AIの導入で最大発注業務時間6割削減・フードロス40%削減などの成果が報告されています。

AI在庫管理は、店舗経営の利益最大化と品質向上、業務負担の軽減に直結する有力なDX施策です。

AIによる在庫管理の導入ステップ

AIによる在庫管理の導入ステップは「目的・KPIの設定」「データ収集整理」「システム選定」「PoC実施」「本格導入・運用」「効果検証・最適化」の6段階が基本です。

導入ステップ概要

- 導入目的・課題の明確化

- 欠品率やフードロス、発注負担など解決課題とKPIを明確に設定(例:在庫回転率20%アップ、欠品5%未満等)

- 必要データの収集・整理

- 過去数年分の販売データ、在庫推移、商品マスター、顧客属性、外部要因(天候・イベント等)を収集・クリーニング

- AI在庫管理システムの選定

- 規模(小型・多店舗展開)、既存POS/EC連携、クラウドorオンプレミス、カスタマイズ性など条件に合わせて選定

- PoC(実証実験)や小規模・段階的導入

- まずは特定店舗・カテゴリーで効果検証し、現場フィードバックを取得

- 本格導入・現場運用

- 実運用開始。運用担当者の教育やルール整備も行う

- 継続的な最適化・効果検証

- KPIモニタリング/定期データクレンジング/モデル再学習/業務フロー改善を繰り返し、精度・適用範囲を拡大

実践ポイント・注意

- 導入初期はPoCで効果・課題を小規模に検証し、経営層・現場双方への説明と協力体制構築が重要です

- データ品質・システム連携・担当者教育が最適運用のカギを握ります

- 導入コスト・ブラックボックス化リスクなども事前検討が必要です

最適な導入手順は自社の規模・業態・課題に応じてカスタマイズしましょう。

ビジネスeye

AIが飲食業界で将来できること

AIが飲食業界で将来できることは、単なる業務効率化を超え、食のあり方や顧客体験そのものを根本から変える可能性を秘めています。

現在進行中の技術開発や研究から、今後数年~数十年で実現しそうなことを詳しく見ていきましょう。

1. 完全自動化された調理・サービス

- AIシェフによる調理ロボット: レシピのデータをAIが学習し、食材のカットから火加減の調整、盛り付けまでを完全に自動で行うロボットが普及するでしょう。これにより、料理の品質を常に一定に保ち、熟練のシェフがいなくても高度な料理を提供できるようになります。

- パーソナライズされたメニュー生成: AIが顧客の健康情報(アレルギー、持病、栄養目標)や好みを学習し、その日の気分や体調に合わせた最適なメニューを提案・調理します。例えば、スマートウォッチから得た睡眠データや運動量に基づいて、疲労回復に特化した献立を自動で生成するようなことも可能になるでしょう。

- 無人店舗の拡大: 注文、調理、配膳、決済のすべてをAIとロボットが担う完全無人店舗が、より一般化します。これにより、人件費がゼロになり、24時間営業や深夜営業が容易になります。

2. サプライチェーンの最適化と持続可能性

- リアルタイムの需要予測と発注: AIが気象、SNSのトレンド、地域イベントなど様々な要因をリアルタイムで分析し、数時間先までの需要を予測します。これにより、食材の仕入れや調理のタイミングを最適化し、食品ロスを限りなくゼロに近づけることができます。

- フードサプライチェーン全体の追跡と管理: AIとブロックチェーン技術を組み合わせることで、食材の生産地から店舗までの流通経路を完全に追跡できるようになります。これにより、食品の安全性を確保し、偽装表示などの問題を根絶できます。

- 廃棄物の削減とリサイクル: 食べ残しや生ごみの量をAIが分析し、そのデータを基にメニュー構成や調理法を改善します。また、廃棄物をバイオ燃料や肥料として再生利用するシステムをAIが管理するようになるでしょう。

3. 顧客体験の革新

- 感情認識AIによる接客: AI搭載のカメラやマイクが顧客の表情、声のトーン、会話の内容を分析し、感情を読み取ります。例えば、不満そうな表情をした顧客がいれば、AIが店員にサポートを促したり、自動的に割引を提案したりするなど、より人間味のあるパーソナライズされたサービスを提供します。

- 没入型ダイニング体験: AR(拡張現実)やVR(仮想現実)とAIを組み合わせ、食事をしながらプロジェクションマッピングで森の中にいるような演出を楽しんだり、料理のストーリーをARで表示したりするような、五感に訴えかける新しい食の体験が生まれます。

- AIコンシェルジュ: 予約、メニューのカスタマイズ、アレルギー対応、特別なリクエストなど、顧客からのあらゆる要望にAIコンシェルジュが自然な会話で対応します。

AIの課題と倫理的考察

AIの進化は多くのメリットをもたらしますが、同時に課題も存在します。

- 雇用の変化: AIによる自動化が進むことで、多くの単純作業がロボットに置き換わり、雇用構造が大きく変化します。

- データのプライバシー: 顧客の健康情報や行動データをAIが収集・分析する際、個人のプライバシーをどのように保護するかが大きな課題となります。

- 人間らしい体験の価値: 完全に効率化されたサービスの中で、人間同士の温かいコミュニケーションや、手作りの料理が持つ価値をどう保つかという議論も重要になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

執筆・編集者

ビジネスeye編集部

山下泰弘

【執筆者略歴】

通信販売業の企業で経理として上場準備業務等に従事し、IPO達成。その後、IPO準備のITモバイルベンチャーにてIPO準備、資本政策等に従事。転職後、エンターテインメント業の上場企業にて経営企画部長、管理本部長として管理部門を統括、海外企業の買収、資本政策立案から実行まで担当。管理・経営企画の現場実務の経験多数。その後、ITサービス業のマザーズ上場企業を経て、不動産系企業にてCFO、ITマーケティング企業でCFOとして上場準備業務に従事。

現在は、合同会社デジタリアン代表として、IPO支援とAI導入支援を通じてベンチャー企業育成に力を入れている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー