不動産クラウドファンディングサービス「CREAL(クリアル)」を運営するクリアル株式会社は、不動産クラウドファンディングが現代の投資環境において果たす役割に関するラウンドテーブルを2025年10月27日に開催しました。

当日は同社の代表取締役社長 兼 不動産クラウドファンディング協会代表理事の横田大造氏から、市場規模が直近5年で50倍以上に拡大している不動産クラウドファンディングの可能性や“1万円からのインフレヘッジ”としてミドル世代から注目されている背景について発表されました。

1万円から投資が始められる「不動産クラウドファンディング」

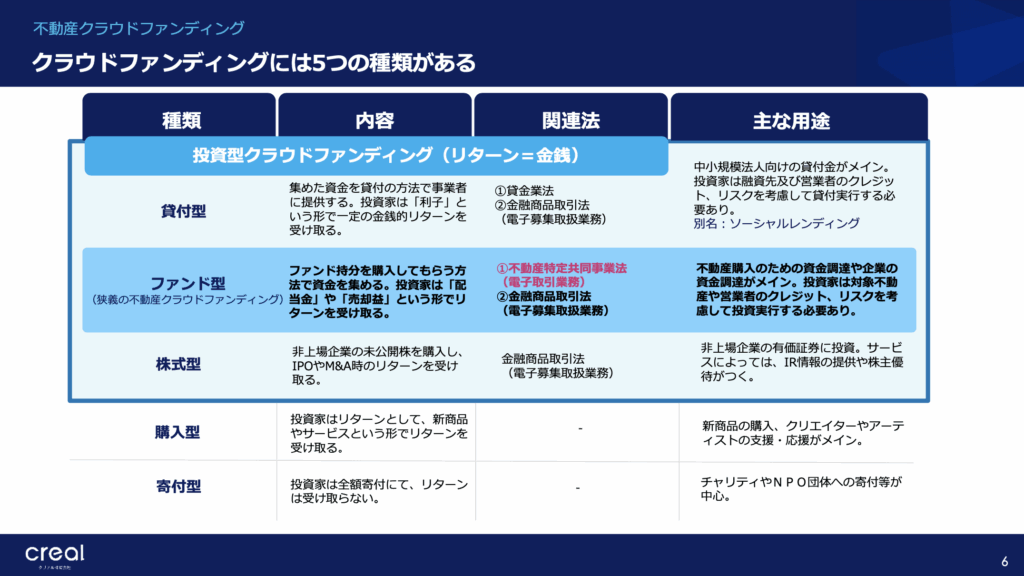

インターネット上で多くの人から資金を募り、プロジェクトや事業を支援してもらう「クラウドファンディング」。

金銭以外のリターンを得るタイプには「購入型」と「寄付型」の 2種類があり、リターンが金銭となるものは「投資型クラウドファンディング」と呼ばれます。

もともとクラウドファンディングの始まりは「購入型」や「寄付型」が中心でしたが、最近ではリターンが金銭となる投資型のクラウドファンディングも広がっており、社会的にも一般的な資金調達の手段として定着しつつあります。

投資型には「株式型」「ファンド型」「貸付型」の3種類があります。

株式型クラウドファンディングは、企業が調達できる金額と個人投資家が投資できる金額の上限を引き上げる法改正が進み、徐々に市場が盛り上がりを見せています。

その一方で、貸付型クラウドファンディングは「ソーシャルレンディング」とも呼ばれ、集めた資金を貸付の形で事業者に提供し、投資家は利子という形でリターンを得る仕組みです。

貸付型は貸金業法や金融商品取引法に基づくライセンスが必要になってきます。

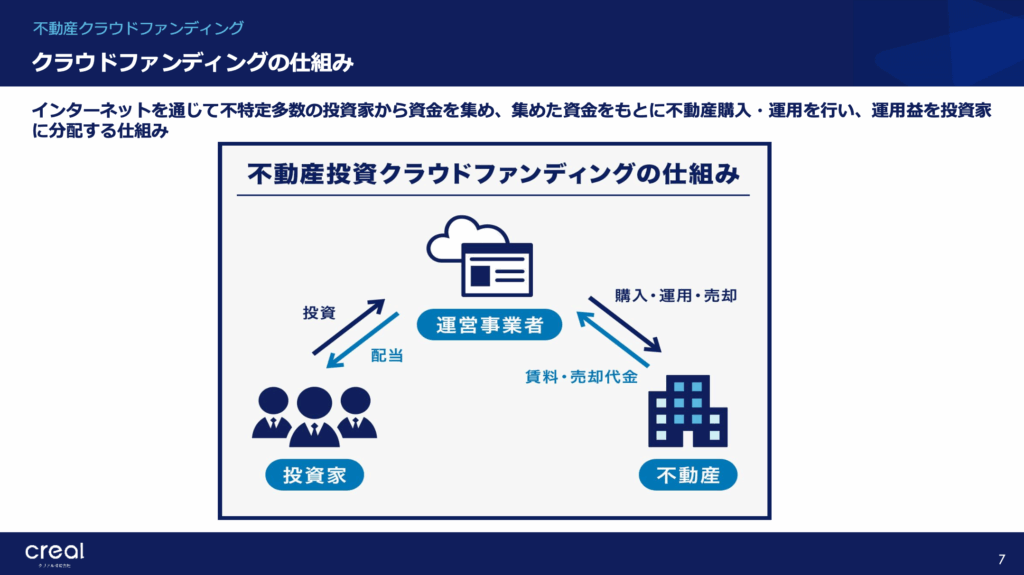

不動産クラウドファンディングはファンド型に分類され、投資家はオンライン上でファンド持分を購入し、その運用益や売却益(キャピタルゲイン)などの形でリターンを受け取ることができます。

「従来の不動産ファンドの仕組みをオンライン上に再現したものが、不動産クラウドファンディングと言えます。

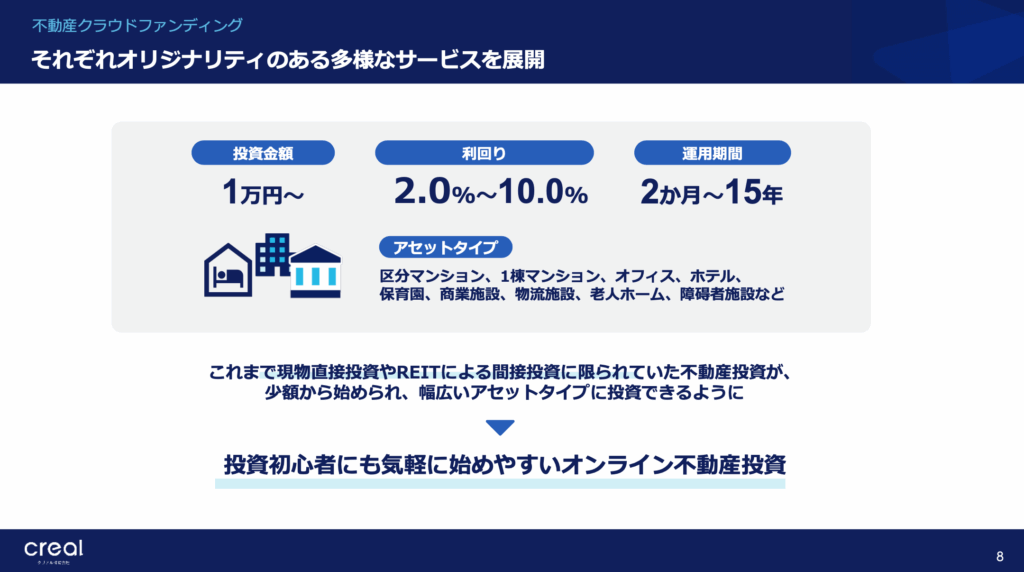

近年では、さまざまな企業がこの分野に参入しており、各社がそれぞれの強みを活かした独自性のあるサービスや商品設計を展開しています。不動産の種類(アセットタイプ)や運用方法、利回りなども多様化が進み、より幅広い投資家が参加しやすい市場へと発展しつつあります」(横田氏、以下同)

不動産クラウドファンディングの特徴として、少額から投資を始められる点が挙げられます。

多くのサービスでは1口1万円から参加でき、運用期間も2ヶ月の短期案件から15年といった長期案件まで幅広くなっています。

また、取り扱う不動産も企業によってさまざまで、区分マンションを筆頭に1棟マンションやオフィス、ホテル、保育園、商業施設、老人ホーム、障がい者施設など、各社が自社の強みを生かし、得意分野に特化した案件を提供しています。

また、国土交通省のデータによれば不動産クラウドファンディングの市場規模は令和元年(2019年)の約34億円規模から、令和5年(2023年)には1700億円を超える水準にまで成長しています。

わずか5年で市場規模が50倍以上とまさに急拡大をしていると言えます。

さらに、令和5年時点で不動産特定共同事業への投資経験者は延べ約30万人ですが、このうち約20万人がオンライン型の不動産クラウドファンディングを利用しており、個人投資家にとっても身近な投資手段として定着しつつあります。

制度改正とDXが後押しした不動産投資の市場拡大

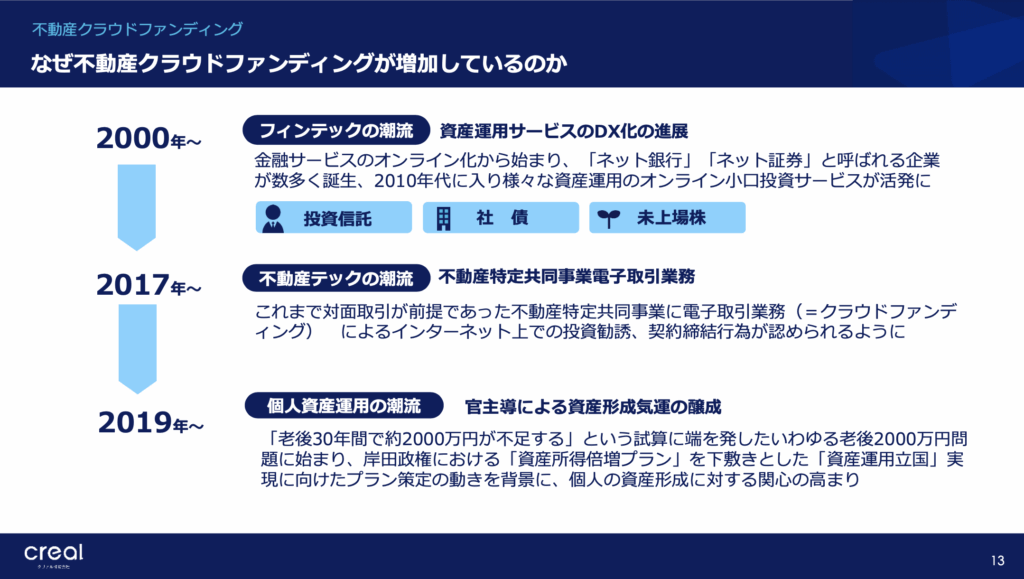

こうした急成長の背景には「制度面の後押しがある」と横田氏は説明しました。

2000年代初頭にネット銀行やネット証券が次々と登場し、フィンテックによる金融のデジタル化の潮流が生まれると、2010年代には資産運用の世界でもオンライン化と小口化が一気に進みました。

その流れのなかで、不動産分野にも同様のオンライン化の波が押し寄せ、2017年の不動産特定共同事業法(不特法)改正を契機に、「これまで対面が前提だった不動産投資の勧誘や契約行為が、オンライン上で完結できるようになったことが、市場拡大の追い風になった」と横田氏は語りました。

「直近では、個人の資産運用に対する意識が確実に高まってきています。

いわゆる“老後2000万円問題”をきっかけに、政府が掲げる『資産所得倍増プラン』などが着実に進められているなかで、『1万円から不動産に投資できるなら』と考える個人投資家が増えていることから、不動産クラウドファンディングに関心が寄せられているような状況です」。

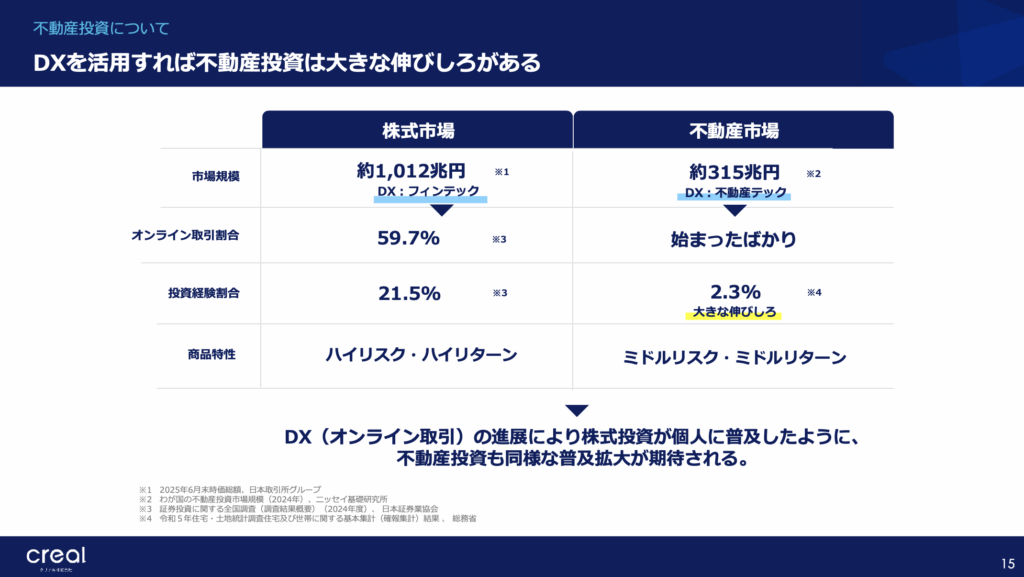

株式投資を例に挙げると、1998年のオンライン取引が解禁されて以来、売買代金は急増し、いまやオンライン取引が対面取引を上回るまでになっています。

その結果、株式投資は日本人に広く定着し、現在では5人に1人が投資経験を持つまでに浸透しています。不動産投資もまた、 DXが進むことで新たな投資機会として認知されていくでしょう。

とはいえ、まだまだ不動産テックは発展段階にあり、総務省が公表した令和5年のデータによると、「不動産投資を実際に経験したことのある」と答えた個人投資家の割合は全体の約2%ほどにとどまっています。

しかし、株式投資の経験者が21%に達していることを考えると、「不動産投資は今後DXの力を活用することで、10倍規模に拡大していく潜在力を秘めている」と横田氏は述べました。

株式投資は一般的に「ハイリスク・ハイリターン」といわれ、大きく利益を得られる可能性がある一方で、損失リスクも高い。

しかし、不動産投資は賃貸収入が安定しているためリスクが低く、売却益は経済状況に左右されるものの、全体としては「ミドルリスク・ミドルリターン」の特性を持つ投資商品といえます。

「日本の投資環境は、『ハイリスク・ハイリターンの株式』と『ローリスク・ローリターンの預金』に二極化しており、その中間に位置する投資先が不足しています。

だからこそ、不動産投資は日本人の資産形成におけるポートフォリオの一角として、リスクとリターンのバランスを取るうえでも重要な役割を果たすと考えています」

実際に年金の人は約7割前後、一般の機関投資家は約9割の人が、株式投資と同時に不動産投資もポートフォリオに組み入れています。

まさにプロの世界では「安定的なポートフォリオを構築する上で、不動産は欠かせない存在」というのが常識となっています。

スマホ1つで完結 テクノロジーが変える不動産投資のあり方

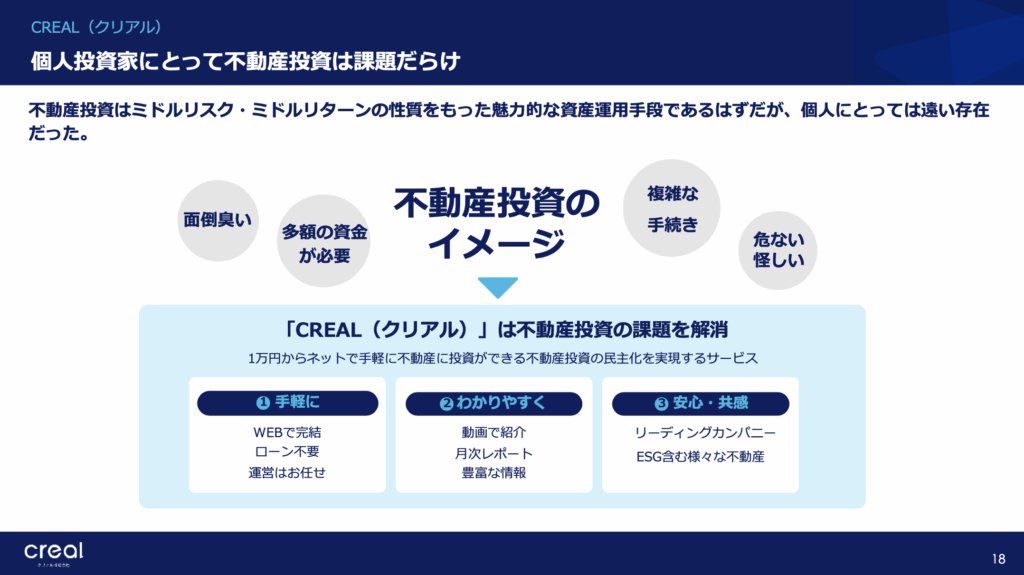

一方で、個人投資家の不動産投資経験率は、依然として2〜3%程度にとどまっています。

その背景には、「価格が高い」「ローンを組む必要がある」「仕組みが難しい」といったハードルが存在しているからです。

また、一般的な不動産投資では数千万円単位の資金が必要で、多くの場合は借入れも伴うため、借金をしてまで投資を行うことに抵抗を感じる人も少なくありません。

そのほか、「不動産投資は危ない」「怪しい」という先入観も根強く残っているのが現状です。

こうした障壁を取り除く存在が、不動産クラウドファンディングであり、少額からオンラインで手軽に投資できる仕組みによって、これまでハードルが高かった不動産投資がより身近になる可能性を秘めているのです。

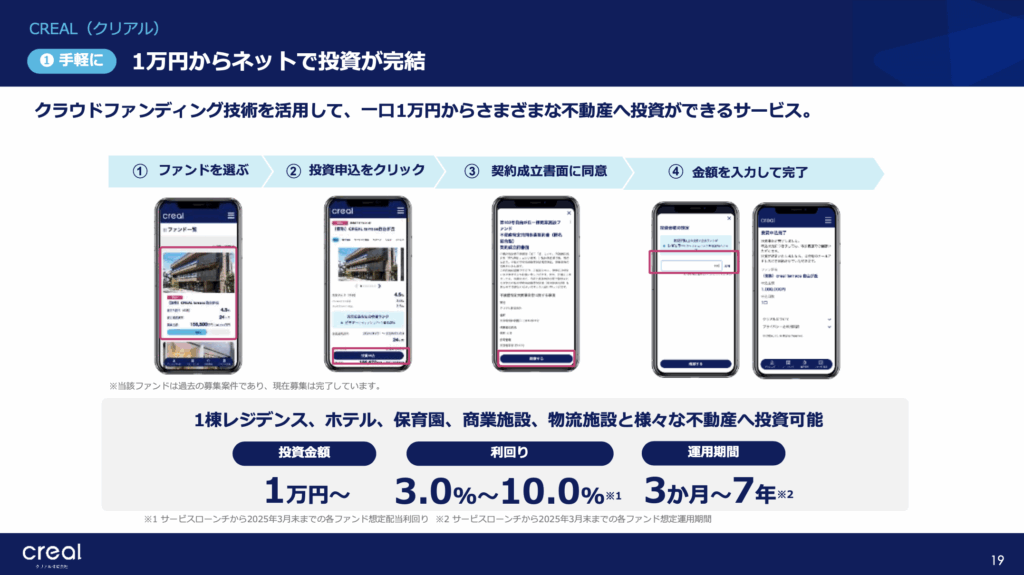

CREALは手軽さ、わかりやすさ、安心感、共感の4つを軸に不動産クラウドファンディングの仕組みを提供するサービスです。

本人確認(KYC)をはじめとする必要なプロセスも、スマートフォンひとつで完結し、1口1万円から不動産に投資できる点が大きな魅力となっています。

さらに、これまで個人が不動産投資を行おうとすると、金融機関とのローンの調整や契約ごとの署名・押印など、手続きだけでも本当に多くの手間がかかっていました。

加えて、元本を回収するには売却のタイミングを見極める必要があり、マーケットの動向を読む知識や経験も求められます。

このような手間やハードルを、テクノロジーの力で解消したのが不動産クラウドファンディングで、運用中の賃貸管理や売却といったアセットマネジメント業務も、すべてプロに任せることができます。

そして、業界全体で課題となっているのが「情報開示の透明性」です。

これまでの不動産投資の世界では、売主(不動産業者)だけが情報を持ち、買主(個人投資家)はよく分からないまま契約するという「情報の非対称性」の構造的な問題がありました。

そうした不透明さを徹底的に排除し、すべてを「クリア(透明)」にすることを掲げているのがCREALであり、動画やイラストを使ったわかりやすい情報提供や、各プロジェクトのリスク要因とその対策、専門資料の全件開示を行っています。

不動産クラウドファンディングは、運用がうまくいけば投資家に利益が還元され、仮に損失が出た場合は運営側も損をする構造になっており、「投資家と運営側がリスクもリターンも一緒に背負う仕組み」だからこそ、安心して共感できる新しい投資の形があると言えるのではないでしょうか。

「当社の不動産クラウドファンディングの大きな特徴のひとつが、『SPC(特別目的会社)を活用した倒産隔離モデル』です。これは、投資家の資金を運営会社から法的に切り離して保全する構造になっていて、当社が万が一倒産したとしても、投資家の資金はSPCの中でしっかり守られるようになっています。

そのため、個人投資家の方にも、プロの投資家と同等の安心感を提供できるのが、このモデルの最大の強みです」

CREALが目指す「社会的リターン」と「経済的リターン」の両立

そのほか、CREALが重視しているのは社会課題の解決に資する社会インフラ型アセット「ESG不動産」への投資です。

老人ホームやホスピス、保育園、地方ホテルやリゾート施設などが代表例ですが、これらの不動産は社会的な価値が非常に高い一方で、従来のキャピタルマーケットでは資金調達が難しいという課題がありました。

その理由は主に2つあると横田氏は説明しました。

「1つ目は規模の問題です。機関投資家の多くは、1件あたり数十億円単位の大型案件を中心に投資しますが、ESG不動産の多くは20〜30億円規模と比較的小さく、大型投資の対象としてはフィットしにくいのです。

2つ目はトラックレコードの問題で、社会課題の解決に必要な資産であることは理解されていても、運用実績が十分に蓄積されておらず、慎重な機関投資家にとっては踏み切りづらい領域でした。

そこで、私たちが注目したのが従来の機関投資家中心の資金ではなく、個人投資家の『共感』を基盤とする資金を活かすという発想です。

社会的に意義がありながら、経済的にも魅力的なプロジェクトを組成し、『社会的リターン』と『経済的リターン』を両立させる。これが、CREALの目指す不動産クラウドファンディングのあり方です」

CREALは市場の黎明期から参入していて、累計で840億円以上の資金調達を達成しているほか、合計で135本のファンドを組成し、いずれも目標利回りをしっかりと達成している状況です。

また、東京都品川区・旗の台で行った保育園開発や千葉県南房総市の地方創生型のホテル開発案件など、不動産クラウドファンディングの活用した好事例として国交省からも高い評価を受けているのが特徴になっています。

「CREALのユーザーは30代〜50代の現役世代が中心で、まさに働き盛りの世代が主要ユーザー層になっています。性別では女性が28%を占めており、特に保育園ファンドのような案件では、これまで投資に馴染みがなかった層も巻き込むことができています。

CREALは単なる資産運用手段に留まらず、社会課題に共感しながら参加できる新しい形の投資として、幅広い層にアプローチできる可能性を持っていると感じています」

こうしたなか、「不動産クラウドファンディングは新たな局面に直面している」と横田氏は言います。

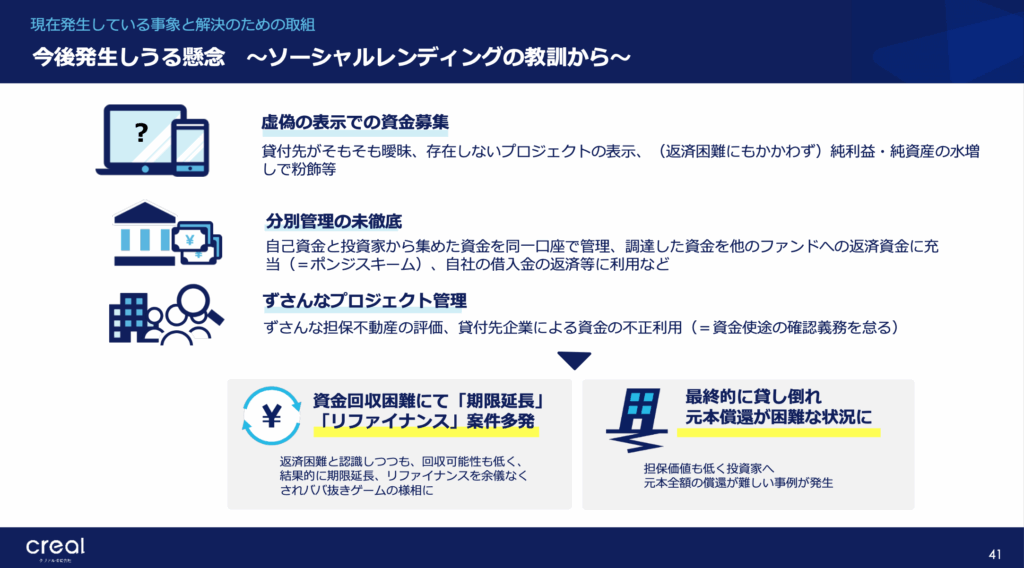

というのも、過去のソーシャルレンディングで発生した事故では情報開示の不十分さや分別管理の不徹底、杜撰なプロジェクト管理などが原因で投資家が大きな被害を被った事例が頻発したからです。

国交省では一般投資家の安心・安全な投資環境の整備に向けて検討会を開催し、中間報告会では「情報開示の透明性」が最重要課題とされました。

横田氏は「来年の法改正に合わせ、より厳密で詳細な規制や開示義務が導入される見込みであり、投資家が安心して判断できる『透明性』と『説明責任』の強化が、今後のクラウドファンディング市場の健全な成長には不可欠」だと述べ、発表を締めくくりました。