「世界の幸せをカタチにする。」を掲げる武蔵野大学は、2024年4月に世界初のウェルビーイング学部を開設し、その流れを受けて2026年4月には「ウェルビーイング研究科」を新設します。ウェルビーイング時代の社会ニーズに対応し、ウェルビーイングに特化した体系的な専門知識と実践力を身につけることのできるカリキュラムを通じて、世界のウェルビーイングの向上に貢献できる能力を養うのを目指しています。

2025年8月29日には、武蔵野大学 有明キャンパスにて「ウェルビーイング研究科」開設に関する記者発表会が行われました。

AI時代になぜ「ウェルビーイング学」が必要なのか

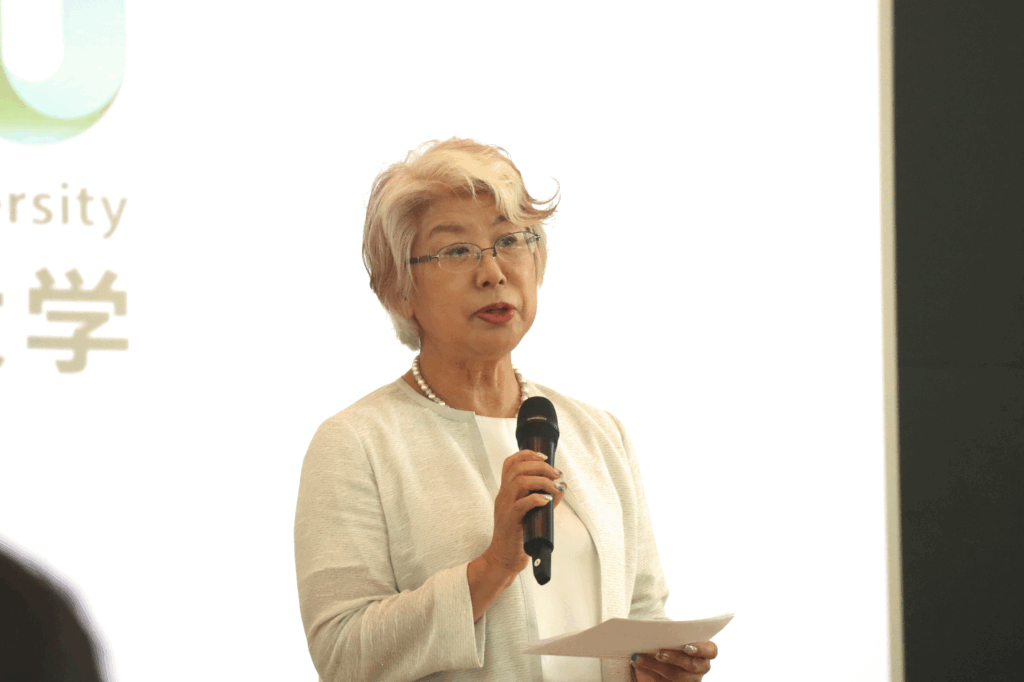

冒頭では、武蔵野大学学長の小西 聖子氏が登壇。

今年で武蔵野大学は創立101年目を迎え、長い歴史の中で初の女性学長の着任した小西氏は、「この大学の理念である『共生の心』は、私自身の専門である専門はトラウマ・ケアの仕事と非常に深く響き合っていると感じている」と語りました。

世界を見渡せば、戦争や紛争、差別といった問題は常に存在し続けており、日本においても犯罪被害や災害など、人々を深く苦しめる出来事は後を絶ちません。

だからこそ、「ウェルビーイングを掲げることで、大学として社会に向けた強いメッセージを示すことになる」とコメントしました。

現時点でも、ウェルビーイング研究科には多くの人から高い関心を寄せられているそうで、「ウェルビーイングについて学び直したいと考える方が多いこと自体が、未来への大きな希望につながっている。

皆さんとともにウェルビーイングな社会を築いていきたい」と小西氏は述べました。

続いては、ウェルビーイング研究科の研究科長に就任予定の前野 隆司氏が登壇し、学びの特徴や概要について発表しました。

現代社会は貧困や戦争、紛争、テロ、利己主義、パンデミック、環境問題など、さまざまな諸問題が存在しており、資本主義の限界が来ているといわれています。

これからはAIの力によって世界は変わっていくなかで、「ウェルビーイングが世界の諸問題を解決する鍵になる」と前野氏は説明しました。

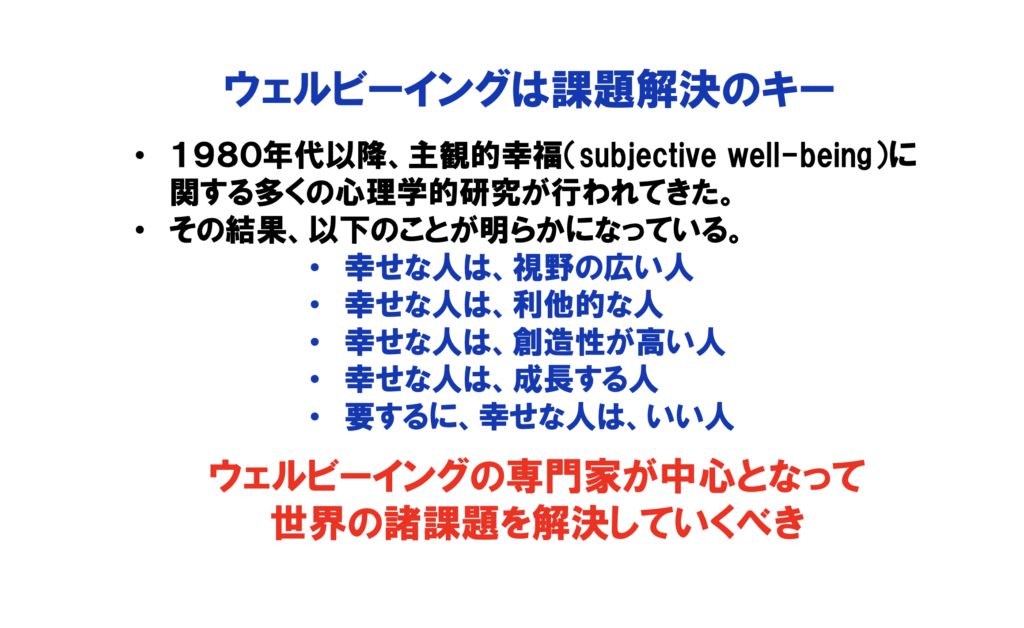

「ウェルビーイングのうち、『主観的幸福』という研究分野がありまして、40年以上も前から研究がなされているんです。

世界の諸問題を解決するためには、自分たちの専門性を生かしながら、視野を広く見ること。そして、地球のことを考える想像力を持つことが問題解決のために必要です。

さらに、幸せな人は利他的で創造性が高い傾向が見られ、ある研究結果によると幸せな人は普通の人に比べて創造性が3倍になるとされています。

それから、幸せな人は成長する人でもあり、ウェルビーイングの知識や能力を高めていくことで、ひいては社会課題を解決して、より良い世界を作っていく志に溢れた人だと言えます」(前野氏)

現代社会は、フェイクニュースの氾濫やSNS・政治・国家間の対立など、さまざまな分断が目立つ状況にあります。

資本主義の限界が見え始め、人々の視野は狭まり、利己的な行動が増え、創造性を十分に発揮できず、成長も停滞している。その結果、分断を深める方向に進んでしまっているのかもしれません。

世界の諸問題を解決するにはAIやアントレプレナーシップ、サステナビリティなど様々な要素が欠かせませんが、その中でも重要な要素の一つがウェルビーイングだと前野氏は強調しました。

日本の職場における幸福度が低下している背景には、社員一人ひとりが十分に創造性を発揮できず、成長意欲を高められていない現状があります。

人としても技術としても成長できる環境を整えれば、働く人にとって幸せな職場の実現につながりますし、街づくりにおいても地域の人々が幸福を実感できるようになれば、その町全体が豊かになっていくでしょう。

「心理学を専門とする大学院は世の中に数多く存在しますが、その知見を応用して、職場や地域、製品やサービス、さらには政策や教育まで包括的に扱う大学院は、世界的にもほとんど存在しないのではないでしょうか。

もちろん類似する取り組みは一部に見られますが、私たちが目指しているのは、従来の枠を超えた新しい形の大学院です。

ウェルビーイング研究科では、地球環境のようなグローバルな課題だけでなく、職場や地域社会といった身近な課題まで、多様なスケールの問題をウェルビーイングの視点から解決することを重視しています。

そのために、図のような哲学者や科学者といった理論的な研究者から、現場で実践を積んできた専門家まで、多様なバックグラウンドを持つ教員が集結しています」

学問としての「探究」と、実践としての「応用」の両輪で進めていくことにより、ウェルビーイングの本質的なテーマに取り組むためのユニークな学びの場が用意されていると前野氏は述べました。

また、ウェルビーイング研究科は「ハイフレックス型」の学びを重視しており、キャンパスに通って対面で学ぶことも、オンラインで授業を履修することも可能になっています。

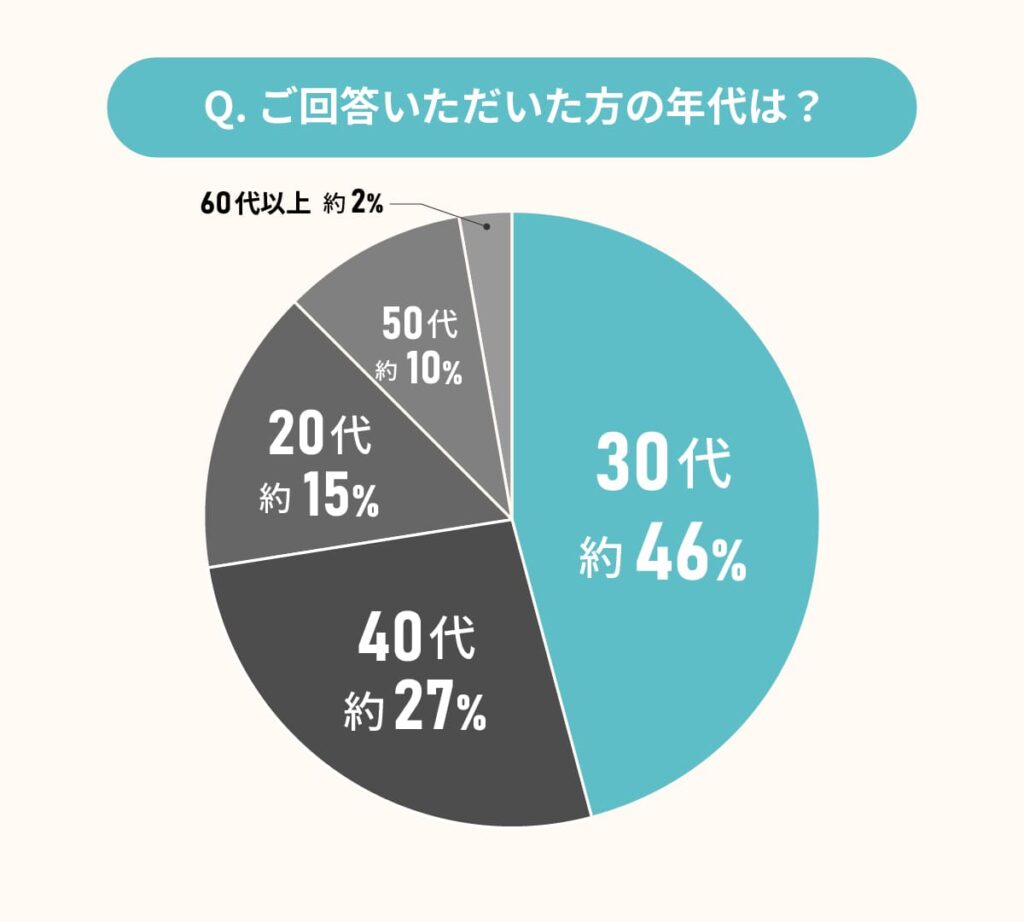

さらに、対象となるのは修士課程の学生に限らず、ウェルビーイングについて学び直したいと考える幅広い世代の人々に門戸が開かれているのが特徴です。

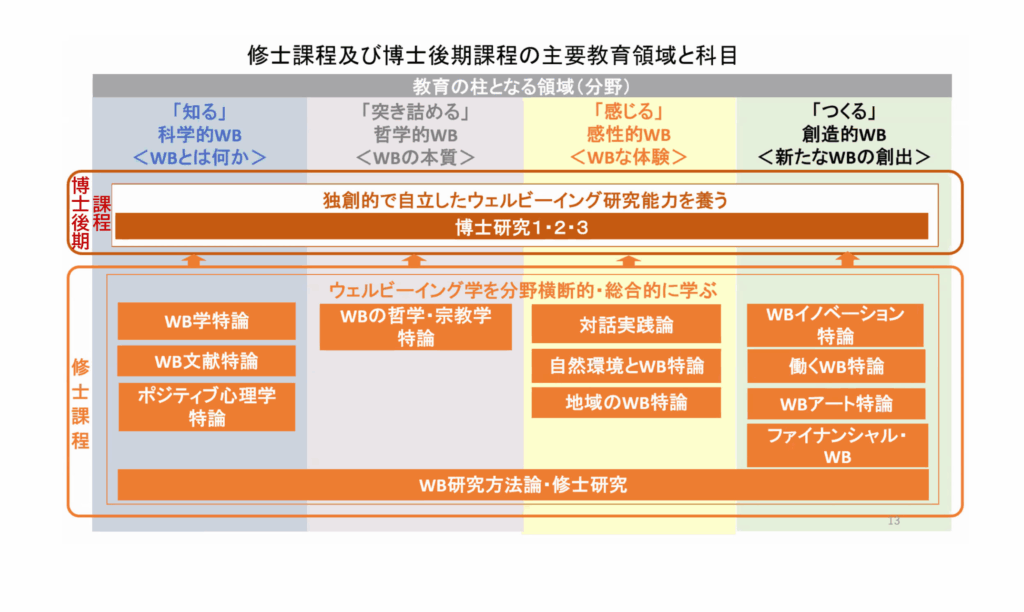

カリキュラムは図のように「知る」「突き詰める」「感じる」「つくる」の4つの軸から、ウェルビーイングについて分野を横断して総合的に学んでいく内容になっています。

従来の高等教育の価値観が変わるからこそ “人間らしさ”の再定義が重要になる

後半では小西氏、前野氏とともに矢野 和男氏(株式会社日立製作所 フェロー/株式会社ハピネスプラネット代表取締役CEO)をゲストに招いたトークセッションが行われました。

「AI 時代に求められる『幸福』を追求する学び〜リスキリングとしてのウェルビーイング学〜」をテーマに各登壇者による意見が交わされました。

矢野氏はセッションの最初で、「20世紀の学校は縦割りに細分化され、効率性という観点では一定の成果を上げたものの、その一方で社会の分断を助長し、人々の創造力を奪い、さらには環境問題をはじめとする地球規模の課題を引き起こす要因にもなった」と話し、ウェルビーイングが重要視される現代が時代の転換点にあると見解を示しました。

「AI時代においては、子どもから学生、新入社員に至るまで誰もが世界中の知識にアクセスできます。こうした学問の垣根が取り払われる時代において、ウェルビーイング研究科は社会を広い視野で捉え、創造的に物事を考えながら、ウェルビーイングの理念を実践できる人材を育成していく役割を担うべきだと考えています」(矢野氏)

小西氏は「世界の幸せを考えるのではなく、実際に形にしていくことに意味がある」とコメント。

また、これまでの高等教育は知識を細分化し、積み上げていくこと自体が価値とされてきたなか、AI時代においてはその枠組みが大きく変わり、「AIが社会や教育のあり方を根本から変革する力を持っているからこそ、教育もまた柔軟でなければならない」と意見を語りました。

知識だけでなく多様な体験を重ねること。学問の壁を取り払い、学生に豊かな実践機会を提供していく。

こうした方向性は、これからの時代に必要不可欠なものになっていくという新しい未来の教育を考えることが重要なのかもしれません。

モデレーターを務める前野氏からは「AI時代の教育に求められるのは、個性や創造性、感性を伸ばすことだと思うが、おふたりはどのように考えているか」と質問を投げかけました。

これに対して、矢野氏は次のように答えました。

「メディアを中心に「AIは人間の仕事を奪う」という側面が過度に強調されていますが、現在のAIに対する見方には大きく2つあります。

1つは『人間の仕事を代替する存在』としての側面で、もう1つは『人間の能力を拡張する存在』という側面です。私は後者のIA(Intelligence Amplifier:知能増幅装置) として捉えることが重要だと考えています。

要は、人間らしくない単純作業はAIに任せ、人間ならではの創造性や判断力が求められる領域にこそ本来は注力すべきなのです。

今後は、人間の能力を拡張し、新たな力を引き出すツールとしてAIを活用できる人材が当たり前に求められていきます。

そのためには、従来の専門分野の枠にとらわれず、AIを自らの能力に組み込み、より広い視野と柔軟な発想で活躍できる人材へと成長することが不可欠だと感じています」

AIが人間の仕事を置き換えるというテーマは大きな関心事で、避けては通れない問題である一方で、「学生にとっては、実際にどの仕事がどこまで置き換わるのかという点を具体的にイメージするのは難しい部分もあるのでは」と小西氏は話し、意見を共有しました。

「私の専門である精神療法を例にとると、すでにAIによるサポーティブカウンセリングが実現しています。

もちろん完璧とは言えませんが、相手を傷つけずに傾聴して適切に反応するというレベルであれば、AIでも可能になってきているのです。

そう考えると、教育においてもAIの方が効果的に担える領域も出てくると思っていて、『人間の役割をどう再定義していくべきか』という問いに向き合っていく必要があるでしょう。

つまり、AIによる代替は現実に起きているという事実を学生たちに正しく伝え、彼ら彼女らが柔軟に未来を考えられるようにすることが大切だと思っています。

仕事のあり方は今後ますます変化していくでしょうし、AIの恩恵を自分なりに選び取り、適応していく視点を持つことが大事なのではないでしょうか」

教育の在り方が変化するなかで「体験」が大切になる

こうしたAI時代が到来するなかで、“人間らしさ”とは一体どのようなものなのでしょうか。

矢野氏は「人間は本来、新しいものを生み出す力が備わっていて、その力を発揮することがあるべき姿だと思っっている」と話し、AIがどれほど進化したとしても、最終的な決断や責任を背負うのは人間であることに言及しました。

AIが膨大なデータを扱える時代になったとしても、社会の多くの重要課題には正解が存在しないからこそ、最終的な意思決定と責任感をもつ人間の役割が、これからより一層求められるようになるのではないでしょうか。

その一方で、小西氏は「AIが世界を変えていくことは間違いないが、その変化がどの方向へ進んでいくのかという点は慎重に考える必要がある」と自身の考えを示しました。

「今の教育の在り方は時間の経過とともに大きく変容し、ある部分は失われていくと思います。

そのため、AIリテラシーを身につけることは必須ですが、同時に批判的にAIを使う視点がなければ、逆に利用されてしまう危険性すらあると感じています。

そうしたなかで大切になるのは『体験』です。誰かと出会い、新しいものに触れ、集団の中で一緒に活動することでしか得られない学びがあります。

人間の身体性が持つ価値は代替できないもので、AI時代は今以上に人間同士の直接的な関わりや対話を取り入れていくことが必要なのではないでしょうか」(小西氏)

人間の本質的かつ大切な要素である「利他の心」を活かしていける環境があるからこそ、社会や世界は成り立っている。

ウェルビーイング研究科の設立にあたって、最後に小西氏がメッセージを述べて会を締めくくりました。

「ウェルビーイング研究科は、ぜひ多くの社会人の方々に参加していただきたいと考えています。

必要だと感じたタイミングで学び直しを始めることもできますし、これまでの仕事に知見を活かすこともできる。あるいは研究をより深めていくことも可能です。

柔軟な形で、それぞれの人生やキャリアに合わせて活用していただければと願っています」