一般社団法人電池サプライチェーン協議会(Battery Association for Supply Chain、以降 BASC)は、2025年10月14日〜17日まで幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」にブース出展します。

前回に引き続き2回目の出展となり、今回は「動かせ。未来を。」をテーマに計70社の参画のもと、CEATEC 2025の中で最大級のブースを設置。

会期初日に行われた「CEATEC 2025 出展プレスイベント」では、バッテリー先進人材普及ネットワーク(BATON)の発足背景や今後の展望などが語られました。

BATON設立で2030年までに3万人の専門人材育成を目指す

冒頭では、BASCの会長を務める好田 博昭氏から、バッテリー先進人材普及ネットワーク(以下、BATON)設立の目的や活動概要について説明がなされました。

BATONは、電池産業の発展と先進人材の育成を目的とした産官学連携の新たな組織であり、日本の電池産業の発展に貢献していくために設立されました。

「日本政府が2022年8月に策定した『蓄電池産業戦略』では、2030年までに国内で150GWh規模の電池製造基盤を確立するという目標が掲げられています。

その達成には、およそ3万人の専門人材が必要と見込まれています。

こうした背景があるなかで、電池産業の集積地である関西では、先行的に取り組む形で、産官学が連携した『関西蓄電池人材育成等コンソーシアム』を設立し、電池人材の教育プログラムを開発・実施しています」(好田氏)

テキスト教材や動画教材のほか、学生が自ら考えて学ぶワーク教材や実際に電池づくりを体験できる実習コンテンツなど、非常に充実した内容となっており、これまでに関西地域の高校や高等専門学校(高専)を中心に約30校でプログラムが導入され、過去2年間で1600名の受講者が教育プログラムに参加しました。

こうしたなか、関西以外の地域からもプログラム導入のニーズが高まったことを受けて、新たに全国規模での展開となる「BATON」を立ち上げたそうです。

「電池産業は、上流の資源開発から部材・設備・電池製造、さらには下流のリユース・リサイクルまで幅広い領域で構成される産業です。

そのため、理系のみならず文系の方々にも幅広く活躍の場が存在します。

今後、BATONでは電池サプライチェーンの各分野で活躍するプロフェッショナルの皆さまにも協力を仰ぎながら、より質の高い教材や教育プログラムの開発をしていきたいと考えています」

BATONの実施体制について、全体の事務局は、BASCと一般社団法人電池工業会(BAJ)が共同で運営を担い、図の幹事企業がBATONを主体的に推進していく役割を持っています。

また、教材の制作や教育プログラムの普及活動は国立高等専門学校機構が担当するのに加え、日本の電池研究を牽引する全国の大学も参画し、各大学での教育プログラム導入に向けた流れを加速させていくと好田氏は述べました。

さらに経済産業省や地方経済産業局は、産官学連携を先導する立場として、産学連携プログラムの普及における課題解決や円滑な導入に向けた支援を行っていくとのこと。

リチウムイオン電池は日本のグリーン・デジタル社会の基盤へ

次いで登壇したBAJ代表の只信 一生氏が産業界の視点から、BATONが担う人材育成についてコメントしました。

リチウムイオン電池は安全性を確保しつつも高い信頼性と性能を実現し、グリーン社会とデジタル社会に貢献していく産業の基盤として、日本に根付かせていくことが求められています。

近年はAIなどが注目されていますが、そうした新たな技術を支えるためには、アナログ的な感性や材料、設備、オペレーションとデジタルが一体となった総合力が重要になります。

「今回の教育プログラムは、電池工業会として30年、業界全体として80年にわたって蓄積してきた知恵と経験をもとに、現代のニーズに合わせて再構築したものです。

この“生きた知識”を次世代へとつなぎ、日本の発展に貢献することを目指してまいります」(只信氏)

国立高専51校のスケールメリットを活かし、蓄電池分野の人材育成を推進

続いては、高専における蓄電池人材育成の現状と今後の展望について独立行政法人国立高等専門学校機構の小林 幸人氏が説明しました。

高専では、「Society 5.0」の時代に活躍できる人材を育成するため、AI・サイバーセキュリティ・ロボットなどのDX分野や半導体、再生可能エネルギーといったGX分野において、産業界と連携した教育を展開しています。

また、近年はアントレプレナーシップ教育やスタートアップ支援にも力を入れており、全国51校というスケールメリットを活かして、多様な取り組みを進めています。

その中でも蓄電池分野は、「カーボンニュートラル社会の実現を支えるキーデバイスであり、新たな社会インフラを構築する重要な領域のひとつ」だと小林氏は説明するとともに、人材育成は日本のみならず世界的にも喫緊の課題になっている点を挙げました。

「私たちは、関西蓄電池人材育成等コンソーシアムの発足当初から参画し、蓄電池の価値や役割をわかりやすく伝える教材の開発や教育現場での実践を進めてまいりました。今回の新たな取り組みを機に、高専としても一層力を尽くし、蓄電池分野における人材育成をさらに推進していきたいと考えています」(小林氏)

早稲田大学が取り組む新たな教育プログラム「電池工学概論」

大学における蓄電池人材育成の取り組みについては、早稲田大学 創造理工学部長・創造理工学研究科長の所 千晴氏が詳細を述べました。

早稲田大学は創立以来、「社会に役立つ人材を教育する」「社会に役立つ研究を推進する」ということをミッションに高等教育を行ってきました。

昨今は、学部の枠を超えた学際的な連携を強化し、「研究の早稲田」「貢献の早稲田」「教育の早稲田」という3本柱のもと、大学全体の組織体制の再編に取り組んでいます。

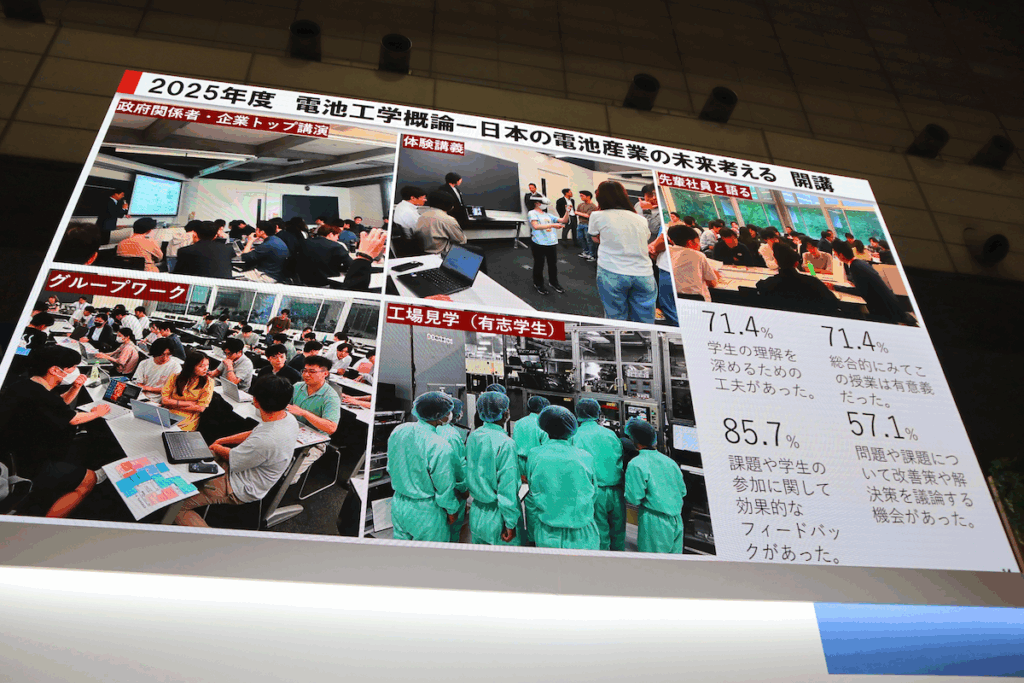

分野を横断して多様な人材と学生が協働する仕組みを整えているなか、電池技術はカーボンニュートラル社会の実現において欠かせない重要な要素であり、2025年度からは大学院にて学科横断で履修可能な「電池工学概論」を新たに開設。

講義では、業界トップの方々による講演をはじめ、体験型の授業や先輩社員との交流、グループワーク、工場見学など、実践的で多彩なプログラムを実施したそうです。

「実際の現場を見学した際の学生たちの目の輝きがとても印象的で、この分野への関心や学びの意欲がより高まったことを実感しています。また、早稲田大学ではすべての講義にアンケートを行っていますが、本講義に関してはほとんどの学生から高い評価を得ることができ、手応えを感じています」(所氏)

蓄電池産業の発展には「頭脳系人材」と「技術系人材」の育成と確保が不可欠

最後に経済産業省 商務情報政策局長の野原 諭氏が登壇し、蓄電池産業戦略の背景と政策的意義を述べました。

政府では、2030年までに国内で150GW規模の蓄電池製造基盤を確立するという目標を掲げています。

この目標の実現に向けて、蓄電池を「経済安全保障推進法」に基づく特定重要物資に位置づけ、これまでにない新たな政策を次々と打ち出してきました。

すでに115GW分に相当する国内投資計画が進行しており、当初は関西地域を中心に進められていた蓄電池関連プロジェクトも、現在では全国各地へと展開が広がっています。

「電池工場を安定的に運営していくためには、企画・設計などを担う「頭脳系人材」に加え、製品開発・性能評価・生産ライン設計など現場の中核を支える「技術系人材」の育成が欠かせません。

政府としても、こうした多様な人材の確保と育成に、今後一層力を注いでいく方針です。

最近ではバッテリー関連産業の皆さまのご尽力、そして教育機関のご協力のもとで蓄電池教育のモデルケースが形づくられてきました。

今後はこの取り組みがさらに拡大し、蓄電池産業が日本経済を支える中核産業へと発展していくことを期待しています」(野原氏)