日本企業のDX化が叫ばれ、さらに直近ではAIの台頭が著しいなか、多くの企業が業務変革や生産性向上に対して課題を感じています。

この構造的な課題に対して取り組んでいるのが双日テックイノベーション(以下、STech I)です。

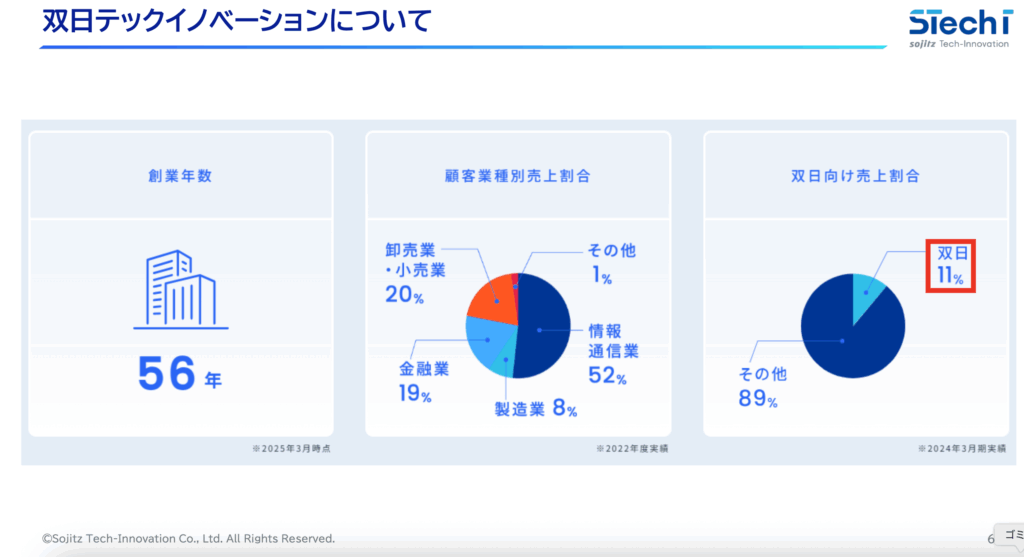

創業55年の節目となる2024年7月に「日商エレクトロニクス」から「双日テックイノベーション」へと社名を変更。

新たな挑戦を開始した同社は、去る2025年10月8日に初のメディア向けラウンドテーブルを開催しました。

「AI」と「オファリングビジネス」の2つが次の成長エンジン

冒頭では、代表取締役社長の西原 茂氏が登壇し、「IT分野への”投資”は進むが”変革”が進まない日本の生産性問題」をテーマに、STech Iの変遷や事業について語りました。

西原氏は1986年に日商岩井へ入社後、石炭・金属、食料・アグリビジネス、生活資材、リテール事業などさまざまな領域のビジネスを管掌し、2018年に双日代表取締役専務執行役員に就任。

その後、米国の赴任を経て2024年4月にSTech Iの社長に就任しました。

「この1年を振り返ると、社名を変更して本当によかったと思っている」

そう語る西原氏は、若い世代の間で「日商岩井」という名前よりも「双日」というブランドが確実に浸透してきていること。

そして、STech Iの前身の社名にある“エレクトロニクス”という言葉が、近年の事業領域に必ずしも合致していないことを背景に、テクノロジーを通じて新たな価値を創造し、イノベーションを起こしていくという決意を込め、「双日テックイノベーション」という社名に刷新したといいます。

現在、業種別の売上構成では半分以上を情報通信業が占めるなど、DXやITソリューション関連のビジネスが伸長しています。

STech Iでは中期経営計画の中で「Digital in All」をDX戦略の中核テーマとして掲げ、同社とさくらインターネットの2社が中心となり、AI開発やAIサービス事業を強化しています。

さらに、それらの知見やソリューションをグループ内外へ横展開していくことで、日本社会が直面している「生産性向上」という大きな課題の解決に貢献していくと西原氏は語りました。

「日本の労働生産性はOECD加盟38か国中29位と依然として低い水準にあります。さらに、MITの調査によれば、AIを効果的に活用できていると答えた企業は、アメリカでもわずか5%にとどまっています。つまり、今求められているのは単なる『デジタル化』ではなく、デジタルを活用して業務そのものをどう変革していくかという点であり、私たちはその変革を共に実現していく伴走者であるべきだと考えています」(西原氏)

今後、STech Iは技術力を基盤とした付加価値を創出するべく、自社で開発した独自のアプリケーションやソリューションをさらに拡充し、積極的に市場に展開していきたいと西原氏は抱負を述べました。

そこで重要になるのが、お客様の現状と課題を正確に理解する「課題把握力」、最適な解決策を提示する「提案力」、成果に責任を持つ「実現力」の3つの力です。

アプリケーション事業がSTech Iにおける次の成長エンジンとなるため、特に重要な要素として位置付けているのが「AI(人工知能)」と「オファリングビジネス」の2つだと西原氏は説明しました。

「ホリゾンタル」と「バーティカル」の両軸で挑むビジネス変革を加速させる

続いて、アプリケーション事業本部について、執行役員 兼 アプリケーション事業本部本部長の長谷川 健氏が説明を行いました。

STech Iのアプリケーション事業本部では、日本全体における生産性の課題と向き合い、その解決に貢献することを使命としています。

生産性とは何かを整理すると、「付加価値を高めること」「労働投入量を減らすこと」の2つが挙げられ、この両方のアプローチを支援できるアプリケーションの提供を通じて、ビジネス変革のサポートを行っています。

STech Iが手がけるアプリケーション事業は、「Natic(ネイティック)」というブランド名で展開しており、日商エレクトロニクス時代からクレジットカード会社向けの督促管理システムなどのソフトウェアビジネスを先駆けて行ってきたDNAが受け継がれています。

「Naticが目指すのは、お客様が抱える複雑で多様な課題を、複数のアプリケーションを組み合わせて解決することです。

お客様のニーズや課題は常に変化し続けるなか、単一のプロダクト提供にとどまらず、状況に応じた最適なソリューションを設計・提供していく柔軟なアプローチを重視しています」(長谷川氏)

生産性の課題をさらに分解して考えると、「人材不足」「顧客満足度の向上」、「新規市場の開拓」の3つのテーマに整理できるといいます。

STech Iが注力しているミッドマーケット(売り上げ1000億円から5000億円規模の会社)のほぼすべての企業がこの3つの課題を抱えていると言っても過言ではありません。

そこで、Naticは単にアプリケーションを作ることではなく、複数のプロダクトを最適に組み合わせて課題解決にフィットさせ、迅速に成果を出すことを目指しています。

「これまで私たちは、ネットワークソリューションを通信キャリア中心に提供し、確固たる基盤を築いてきました。しかし今後は、ソフトウェアの力で価値を創造する時代に入っていきます。

従来のSI型サービスでは、お客様の要件を聞いてから開発する『受け身(リアクティブ)』のアプローチが主流でした。

それに対して、当社の提供するオファリングサービスでは、自社の知見・ノウハウ・プロダクトをもとに、『積極的(プロアクティブ)な提案』をもとにアプローチしていくスタイルとなっています」

今まで強みを発揮してきた金融・商社分野に加えて、貿易、物流、自治体DXといった新たな業界へサービスを展開していく「バーティカルな深掘り」に加えて、そこから得た経験・ノウハウを他業種に「ホリゾンタルに広げていく」ことで、業界を横断した課題解決を実現していく。

こうした青写真を描きつつ、生成AIなどの先端技術も積極的に活用し、お客様のビジネス変革を加速させるのが次の挑戦だと長谷川氏は強調しました。

あらゆる業界課題の解決を図るオファリングソリューション

その後、アプリケーション事業本部の各ソリューション責任者が登壇し、現場の実態から見えてきた業界ごとの課題と解決への道筋について共有しました。

まず登壇したのは、アプリケーション事業本部 事業開発部長の一色 正晴氏。

「Natic BPM Suite」と「UX Canvas」のサービスについてプレゼンを行いました。

企業の一連の業務活動を高いパフォーマンスで実現するために、デジタル技術を活用して自動化・効率化を進めるためのBPM領域のソフトウェア市場全体は、年平均成長率約5.7%と、安定的に拡大を続けている分野です。

「NATIC BPM Suite」は、純国産の自社開発プロダクトとして調査会社のレポートでも、国内市場シェアNo.1の見通しとして紹介されるなど、高い評価を得ているものとなっています。

同製品は金融機関や総合商社を中心に、企業の収益を支える基幹業務領域で幅広く活用されているほか、業界ごとの課題や業務特性を的確に捉え、お客様ごとの課題解決につながる「オファリングソリューション」として展開しています。

今年度は新たに「Card Flow Processing Service」というSaaS型サービスもリリースし、業務フロー全体をデジタルで統合した新しいオファリングソリューションも展開を始めています。

昨今、クレジット業界では「不正利用の増加」や「取引トラブル」などが深刻化し、それに伴う業務負荷やオペレーション上の課題が顕在化しているのです。

特に「チャージバック業務(売上取消・返金処理)」では、カード利用者、加盟店、国際ブランド(Visa、Mastercard、JCBなど)といった複数のステークホルダーとの調整が必要であり、非常に複雑で時間のかかるプロセスとなっています。

「こうした課題を踏まえ、NATIC BPM Suiteを活用することで、各ステークホルダーとのデータ連携を効率化したりセキュリティ基準を満たした運用基盤を提供したりと、業務全体の標準化と負荷軽減を実現しています。

今後は、AIによる不正検知や自動審査支援機能などの強化を図っていきたいと考えています」(一色氏)

次にUX Canvasですが、日米における「1社あたりのシステム導入数」の推移を示したグラフによると、2020年から2023年にかけて、どちらの国でも導入されるSaaSや業務システムの数が大幅に増えています。

その一方で、「新しいツールを入れても十分に活用できない」といった声が多く聞かれるようになっています。

そうした課題に対して、UX Canvasでは“迷わず使えるシステム” を実現するためのプロダクトとして提供しており、既存のシステムそのものを作り直すのではなく、使いやすさを後付けできる点が特徴です。

入力ミスを防ぐアシスト機能や操作に迷わないためのナビゲーションガイド、操作のしづらさや分かりにくさを解消できるサポート機能などをノーコードで追加できるため、業務部門の担当者自身でUXを改善できます。

「UX Canvasは社内システムだけでなく、取引先や顧客向けのWebサービス、ECサイトなど、あらゆるデジタル接点のUX向上に活用できる汎用的なソリューションです。

『システムが多すぎて使いづらい』という課題に対し、“作り直す”のではなく“使いやすくする”というアプローチで、業務の生産性向上と顧客体験の最適化を同時に実現できるのが提供価値になっています」

AIの進化と成果のギャップを埋めていきたい

続いては、アプリケーション事業本部 本部長補佐の青木 俊氏が登壇し、生成AIの総合サービス「NAITIC AI-Navi」を紹介しました。

図で示した企業におけるAI活用のステップによると、初期のAIと人が「チャット」で会話しながら活用する時代から、自社のデータをAIに読み込ませ、業務ごとに特化したAIアシスタントとして活用する流れが広がり、現在はAIアシスタント同士が連携し、複雑な業務フローをこなす「AIワークフロー」へと発展しています。

さらに今注目されているのが、社内外のデータを横断的に収集・分析し、レポートを作成したり、意思決定を支援したりするAIエージェントの登場です。

このように、AIがよりパワフルに、より広範囲にビジネスへ組み込まれる時代に入っていると言えます。その一方で、「AI活用で成果を出せている企業は少ない」という先述の調査から、AIの進化と成果のギャップが存在しているわけです。

そうしたなか、企業がAIを実際の業務成果へ結びつけられるように、導入から活用、定着、改善までを一気通貫でサポートするのがNatic AI Naviになっています。

Natic AI Naviが提供する総合AIサービスには、4つの主要なコンポーネントがあります。

社内ドキュメントや業務知識と連携し、企業内で安心して使える生成AI基盤を構築する企業向け生成AIプロダクト「neoAI Chat」や、AI活用の成果にコミットする伴走支援サービス、機密情報を扱う企業でも安心して使える自社専用のローカルLLMパッケージの構築、経営層・現場向けのワークショップやハンズオン研修など、さまざまなサービスを展開しています。

「Natic AI Naviでは最先端のAI技術と伴走支援、社内AI基盤、教育の4つの柱で、企業のAI活用を全面的にサポートしていくソリューションです。

現在検証しているのは、AIと人が適材適所で分業する形の業務運用で、法的責任や運用ルールなどの課題はあるものの、現実的な実現可能性の道筋は見えてきています。

将来的には、ほとんどの業務はAIが担い、人間はAIの監督・管理に集中する形に進化していくのではないでしょうか」(青木氏)

アプリケーションサービスプロバイダーとして、業務変革とデジタル技術を融合

次いで、アプリケーション事業本部 副部長の木村 悦治氏が登壇し、「Trade Hub」のサービス紹介を行いました。

Stech Iでは長年の商社業務の知見を活かし、商社や製造業の貿易業務の効率化を進めています。

2019年以降、RPAやAI-OCRといった技術を活用し、貿易書類のデータ化や自動処理を進めてきました。

当初は書類チェックやシステムへの手入力、船積みのトラッキングなどを部分的に自動化してきました。2020年以降はさらに高度な自動化に対応し、総合商社以外にも製造業の貿易業務にも対応しています。

日本は世界有数の貿易大国ですが、深刻な人材不足に直面しています。

貿易業務従事者の約70%が40歳以上でベテランに業務が依存しており、退職が進むと業務を回せなくなるリスクがあります。

加えて、貿易業務のデジタル化は大きく遅れています。国内取引に比べて貿易取引には輸出入の規則や国際法、業界慣習などが絡み、世界規模で統一してデジタル化するのは非常に難しい状況です。

その結果、現場では多くの書類を手でチェックし、システムに手入力するなど、アナログ作業に依存しています。

こうした状況では、取引量が増えるほど人手が必要になり、業務効率化や若手育成が困難という構造的な課題を抱えているのです。

「多くの企業では、議論が長期間続くだけで現場の変革が進まず、さらには担当者ごとに業務の属人化がされていたり、取引先や国によって手順も異なったりするため、現場は『何をどう変えればいいかがわからない』という状態に陥っています。また、貿易専門用語や英語を使う現場と、経営やシステム担当者とのコミュニケーションも難しく、情報がうまく共有されていないケースも多いのが現状です。

そこで当社は、アプリケーションサービスプロバイダーとして、業務変革とデジタル技術を融合し、貿易業務を行うあらゆる企業の課題を解決する伴走型パートナーになることを目指しています。企業と共に、デジタル化を進めながら業務の効率化を実現していくビジネスモデルを確立していきたいと考えています」(木村氏)

Trade Hubは2024年から利用を開始した段階で、本格的なリリースに向けて改善を重ねています。

主なサービスの特徴として、書類の受け取り・確認・作成といった業務をAIと人が適材適所で分業しながら自動化できるサービスになっています。

こうしたアプローチで、従来のアナログな手作業を解消し、業務効率化と現場負荷の軽減を実現していくといいます。

「貿易の現場には各社ごとに独自の業務フローがあり、全体を一度にデジタル化して標準化するのは非常に時間がかかってしまいます。そのため、まずは特定の業務プロセスだけを自動化・デジタル化し、現場で実際に使ってもらうことで、「AIやデジタル化で何ができるか」を体感してもらいます。現場と一緒に少しずつ業務を変革していくプロセスを繰り返すことで、現場の気づきや議論を活かしながら、業務の標準化・可視化を段階的に進めていくことができます」

企業課題に応じた包括的なERPソリューションの展開

最後に、アプリケーション事業本部 ERP事業部 部長の西本 信浩氏が登壇し、「GRANDIT」の説明を行いました。

ERP導入の変遷を示した図によれば、2000年代後半に業務ベースの標準化や内部統制強化のニーズが高まり、日本でもERPの活用が広がってきました。

さらに2010年代以降はSaaS型ERPの普及により、柔軟性やスピードを重視した導入が進み、直近ではERPを中心にデータ基盤を整備し、データ活用や経済活動との連携を強化する動きが出ています。

しかし、「SAP 2027年問題」と呼ばれるSAP ECC 6.0の保守終了に伴い、国内企業の移行需要が高まっている一方で、日本は自社業務にシステムを合わせてきたがゆえに、標準化対応が困難になっています。

さらに、ERPの周辺に個別システムが乱立した「スパゲティ化」が顕著になっており、データが分断され、統合・活用も難しくなっています。

こうした課題に対して、Stech Iでは総合商社・専門商社を中心にERPだけでなく、周辺業務の課題まで解決する包括的なトータルサポートを提供しています。

「GRANDITは、SaaS型・オンプレミス型の両方を提供しており、お客様の課題や環境に応じて柔軟に対応できます。

バリューERPサービスとして、ERP導入前のIT企画から、データ統合やマスター管理の課題まで、幅広くサポートしており、日本の商社業務に適したERPとして、消費者業界や商社での導入実績が数多くあります。

さらに、丸紅グループの導入実績をベースに、商社共通業務や業種特有の機能をテンプレート化し、より汎用的に使いやすくしたほか、化学品や機械など業界固有の機能追加も可能になっています」(西本氏)

今後はERP本体、基幹システム、商社業界テンプレート「Natic Trade Master」を組み合わせたソリューションを提供し、インフラやIT基盤も含め、お客様の課題に応じた包括的なERPソリューションを展開していきたいと西本氏は述べ、会を締めくくりました。